【基隆中正】北方三島-彭佳嶼

2015.04.18

旅遊主題:基隆北方三島生態考察

集合時間: 4 月18 日上午6:30

集合地點:和平島八尺門港區

主辦單位:基隆旅遊Billy Lo

交通方式:

火車4118次區間車05:05台北—05:35七堵,

轉換1104次區間車05:56七堵—06:09基隆,

轉搭計程車到和平島八尺門港區 (計程車車資$150)

行程:

07:00八尺門港區錦屏號快艇—08:30花瓶嶼繞島09:00

—10:00彭佳嶼繞島—10:20彭佳嶼登島13:00

—14:00棉花嶼登島16:00

—18:10和平島八尺門港區

離開花瓶嶼前往彭佳嶼

在這1小時的航行時間裡

只有茫茫大海與廣闊的天空

海上航行的新鮮感消失後

隨之而來的是枯燥空寂

想要趕快看見什麼

劃破這單調無聊

看見島嶼在前方

彷彿注入一劑強心針

沉寂的神經被喚醒了

島嶼出現在前方,伴隨著藍天白雲,沉寂的心靈瞬間活耀起來。

先繞島一周,南側的海蝕洞。

海蝕洞旁可見到火山熔岩堆疊所形成玄武岩的柱狀節理

頃刻船身搖晃,風浪來襲,浪花飛噴。

東南側的岩壁及海蝕洞

東側岩壁

南側海蝕洞及東側岩壁

東側的火山熔岩碎石坡

當海上風浪大時,快艇無法在西南岸的碼頭登陸時,

往往就選在東岸的海蝕溝處搶登跳島上岸,

沿著紅棕色的火山熔岩碎石坡小徑而行,伴隨一段需小心翼翼攀附岩壁的驚險路徑。

http://burt.pixnet.net/blog/post/42888656

東岸的紅棕色的火山熔岩碎石坡小徑,下方的崖壁有數個孔洞是熔岩管。

彭佳嶼的東北角

東北岸的崖壁及海蝕洞,海蝕洞旁可見到火山熔岩堆疊所形成玄武岩的柱狀節理。

彭佳嶼的東北角

彭佳嶼島海底火山噴發所形成的島嶼,因為強烈的海蝕作用,

東、南、北三側海岸都是斷崖,

有許多海蝕凹壁與海蝕洞。

島上地勢東高西低,燈塔的位置在島的中央偏東,是火山口附近的高點。

船行到西側,島嶼看似一隻悠閒地趴著休息的狗。

將鏡頭拉更近來看,像不像狗的側臉。

島的西側有傾斜的緩坡,一片綠意盎然,萬綠叢中一點紅,紅色屋頂的建築是福德祠。

彭佳嶼18世紀中到19世紀初歐美各國的海圖上,大部份都標為「Pong-kia-chan」,

也就是「彭佳山」的發音。

而英國海軍可能為了方便海員們記住這座島,才將彭佳嶼重新命名為阿金庫爾島。

往後近150年歐美各國的海圖上,基隆北方3島大都標示著布勒克艦長當年所取的洋名。

彭佳嶼燈塔矗立在島的中央偏東,是火山口附近的高點,左下方有一岩洞是觀音洞。

抵達島上唯一的安全簡易碼頭,登陸地點位於西南岸。

踏上陸地後終於感到踏實了

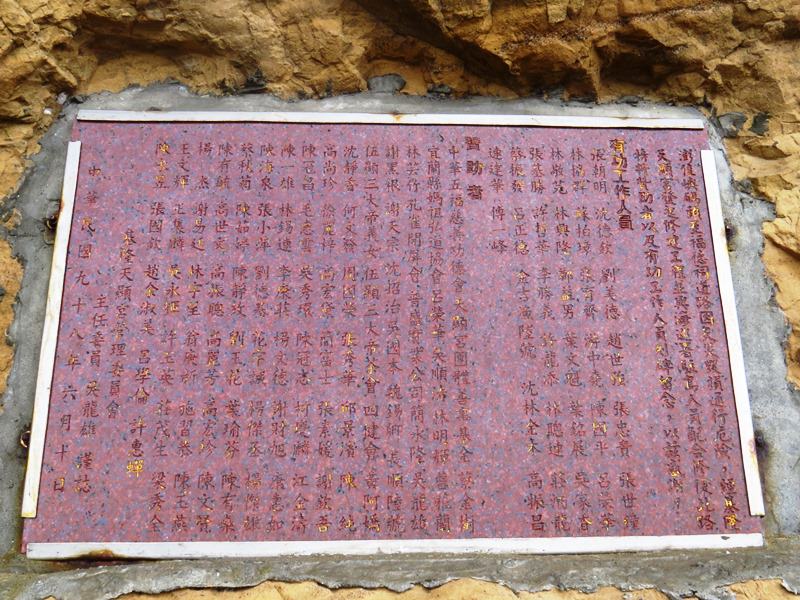

2009年6月10日所立的彭佳嶼碼頭至福德祠道路修建完工的紀念碑

感謝基隆天顯宮發心修建及海巡署離島人員的修建,讓我們今天的登島參觀有條平順的舒坦道路。

彭佳嶼距離臺灣北部基隆港約56公里,航程約2.5小時;

距離釣魚臺約140公里。

行政上隸屬於中華民國基隆市中正區管轄。

目前彭佳嶼仍然是軍事管制區,尚未開放一般人登島觀光。

中華民國內政部海洋國家公園管理處計畫把彭佳嶼、棉花嶼及花瓶嶼(北方三島)附近海域劃為

「海洋國家公園」。

濱排草(茅毛珍珠菜)

日本前胡 (防葵) Peucedanum japonicum Thunb. 繖形科

日本前胡 (防葵) Peucedanum japonicum Thunb. 繖形科

銳葉牽牛

彭佳嶼是北方三島最北的島嶼

島上的大型運輸工具

觀音巖:

主祀為觀音佛祖,

觀音巖亦有人稱之為「觀音洞」,

內部的神龕中可以看見端座中央的千手觀音,以及兩旁的大小神尊,

根據神龕上方的石碑可以得知現今規模,於西元 1989 年 5 月所修建的。

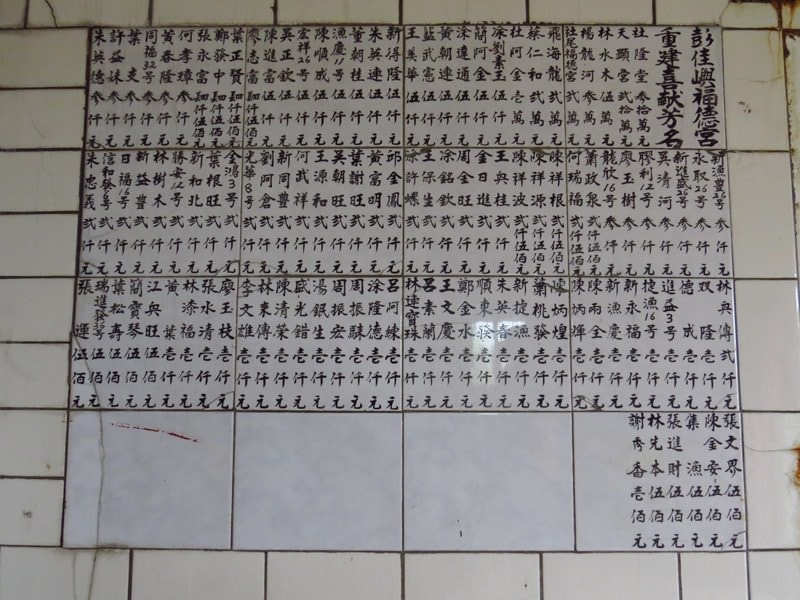

彭佳嶼福德宮:

廟內神龕主祀掛滿金牌的福德正神及和平島池王宮池府千歲,

另外則配祀水官大帝、伍顯靈官大帝及虎爺,

廟內中間高懸的「護國佑民」匾額,則是基隆天顯宮前主委吳龍雄先生所贈,

廟內神尊眾多,都有年代久遠的感覺,

而位在廟門口的玉旨牌,因長年海風吹拂字體也脫落了。

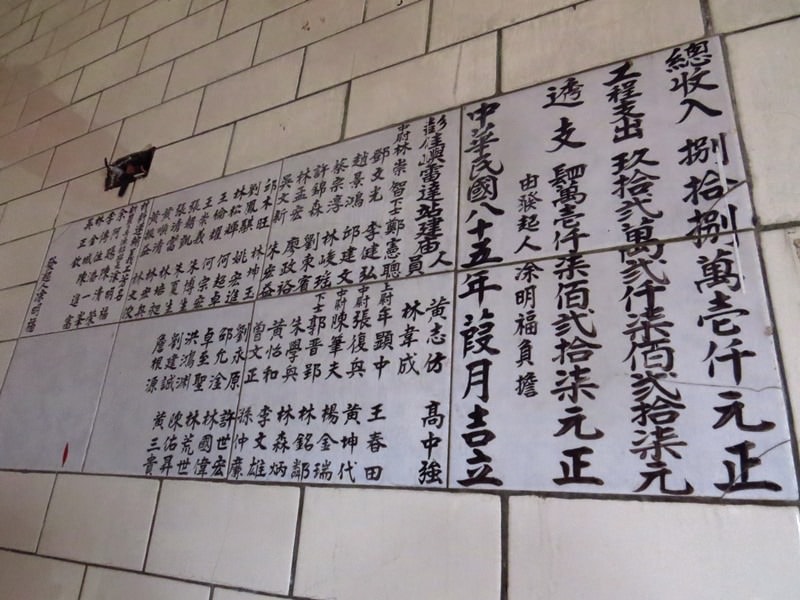

彭佳嶼福德宮經查是重建於西元 1996年,

根據廟內的「福德宮重建喜獻芳名」可以看得出來,

主要的捐獻經費是來自於和平島的多座宮廟,

包含了和平島社隆堂、和平島天顯宮及和平島社尾福德宮等,

而除了時任基隆市長林水木外,其餘捐獻的人士都是基隆地區在地漁民及漁船,

另和平島重要人士、歷屆里長等,也都「榜上有名」,在這裡留下了歷史的紀錄。

四月份的氣候還不穩定,藍天有如曇花一現的光景,碧海藍天拒人於千里之外。

根據日本仙臺藩人林子平所撰寫的《三國通覽圖說》之《琉球國全圖》中顯示,

彭佳嶼當時被稱作彭佳山。

彭佳嶼最早有人居住歷史可追朔至西元1859年(咸豐9年)因漳泉械鬥,

基隆彭姓二十餘戶漁民擔心受波及,遷居於此而得名「彭家嶼」,

此後成為基隆沿海漁民捕漁重要的驛站;

台灣日治時期普遍將彭佳嶼稱為「アジンコート」(Agincourt)。

山行者不管到哪裡,都要去尋找高處的基石,

即使是東海上的小島也不會錯過,

你看!已經有探路者綁上指引路徑的登山條。

穿梭在荒煙漫草之間,跨越駁坎。

石頭排列堆砌的駁坎是曾經有人居住的遺跡

撥開草叢,尋踏前人走過的路徑,小心翼翼以免踩空跌倒。

爬山登頂的基石控已在前方找到被蔓草淹沒的基石了,雖是短短的路程也折騰了一下。

彭佳嶼三等三角點基石(海拔27M,N1080),

沒有被設立在島上最高點的基石,

據說是方便與花瓶嶼及棉花嶼對位用。

不容易抵達的北方小島,在荒煙漫草堆找到的基石,當然一定要合拍留念。

鐵炮百合已經含苞待放

原路出來走到主要道路,彭佳嶼燈塔就在前方不遠之處。

紅梅消

早期的文獻來自伊能嘉矩『彭佳嶼調查報告書』的記載,

彭佳嶼曾是信天翁的棲息地,

可能因為燈塔的興建與人為干擾,目前已經不見蹤影了。

島上的叉路口,右往氣象站,左往燈塔。

當然先往燈塔走

根據日本仙臺藩人林子平所撰寫的《三國通覽圖說》之《琉球國全圖》中顯示,

彭佳嶼當時被稱作彭佳山。

據說彭佳嶼名稱的由來,

是因為有一戶彭姓人家為避開械鬥而舉家躲避至此,因而被稱「彭家嶼」。

台灣日治時期普遍將彭佳嶼稱為「アジンコート」(Agincourt)。

【彭佳嶼】

不陌生卻又是遙不可及的地方

童年時就聽過的地名

定神通往回憶的思路

在那個僅有老三台的年代

家裡的大人除了看連續劇之外

最重要的電視節目就是看氣象預報

還記得漁業氣象是以閩南語播報的

播報員的閩南語音調依稀還記得

「彭佳嶼海面 大湧轉小湧……」

搭配著希臘民謠

烙印在腦內封存已久的地名

沒有想到被翻攪出來

竟然能踏足在漁業氣象裡東海的小島上

很踏實的站在北方三島中距離基隆最遙遠的島嶼上

那微妙的感覺點點滴滴在心頭

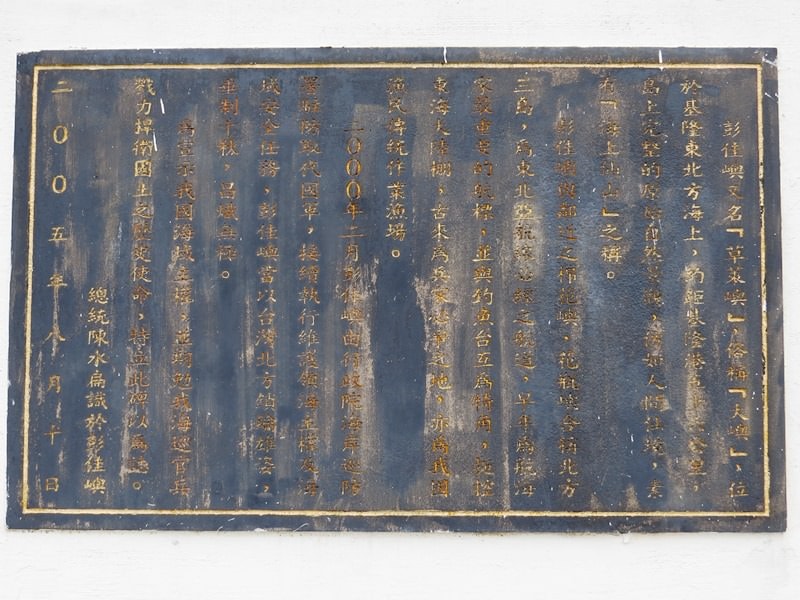

彭佳嶼,又名草萊嶼、大峙山嶼,

當地漁民也稱之為大嶼,

是臺灣附屬島嶼之一,也是中華民國北方三島中唯一有派員駐在的島嶼。

位於北緯25°37’46、東經122°04’17”。

島的周圍約4,300公尺,面積約114公頃(1.14平方公里),

最高海拔168公尺。

彭佳嶼,又名草萊嶼、大峙山嶼,

當地漁民也稱之為大嶼,

是臺灣附屬島嶼之一,也是中華民國北方三島中唯一有派員駐在的島嶼。

位於北緯25°37’46、東經122°04’17”。

島的周圍約4,300公尺,面積約114公頃(1.14平方公里),最高海拔168公尺。

彭佳嶼燈塔建於1906年,1909年才完工,

塔高有26.2公尺,為台灣地區第三高的燈塔,

並在2001年歷史建築百景徵選活動中被票選為第12名。

海島、白色燈塔應該搭配碧海藍天是我置入希臘愛琴海風景的公式,

在這春夏交際天候不穩定的四月天,

藍天僅在繞島時現一下就沒有了,這不是希臘離島想太多。

距離臺灣北部基隆港約56公里,航程約2.5小時;

距離釣魚臺約140公里。

行政上隸屬於中華民國基隆市,編定為基隆市中正區彭佳嶼八號。

燈塔旁有條通往火山口的小徑,海濱處便是爆裂火山口。

彭佳嶼燈塔自1909年9月20日開始點火至今,每15秒閃白光一次。

烽火台

燈塔與烽火台

彭佳嶼燈塔開始動工於日治時期的1906年,1909年9月20日正式啟用,

原本為四坡式木造鋪瓦屋頂的磚造辦公室及宿舍因遭逢轟炸損毀,

又於1948至1949年期間改建成目前的磚牆水泥平頂建築。

彭佳嶼為一座火山島,彭佳嶼燈塔建在火山口,相當特殊。

由於彭佳嶼燈塔目標醒目,二戰期間曾遭盟軍飛機轟炸達四次之多,

塔頂及透鏡都可以看到當時掃射的彈痕。

為了照得更亮、照得更遠,燈塔內的主燈燈器為佛萊斯納水晶折光一等旋轉透鏡,

是燒煤油汽化燈,為全台使用最大旋轉透鏡燈塔。

另一個火山口

西元1906年興建的彭佳嶼燈塔,為一圓形磚砌塔,外表為白色,

塔身設有平行的環繞鐵圈,以便進行維修。

日據時代,從日本要來基隆的船隻,要先看到彭佳嶼燈塔才知偏移多少,

燈塔若出現在右方,表示偏到花蓮去了,就要趕快修正回來,

在沒有GPS的年代,彭佳嶼燈塔很重要。

2005年8月10日,中華民國總統陳水扁巡視北方三島的彭佳嶼,

為島上「海疆屏障」碑石主持揭碑儀式,並且發表重要談話,

以實際行動宣示中華民國擁有釣魚臺列嶼的主權。

陳水扁成為首位登上彭佳嶼的中華民國總統。

那遙遠的福爾摩沙,是我堅心摯愛的所在。

在那裡,我曾度過最精華的歲月;在那裡,是我生活關注的中心。

為了在福音裡服事那裡的人,即使賠上生命千百次,我也甘心樂意。

馬偕~

1844年生於加拿大東部偏遠小鎮,

台灣信徒稱他「偕牧師」,民眾暱稱「黑鬚蕃」,

是加拿大長老教會派至海外的第一位宣教師。

馬偕也曾來到彭佳嶼

「大嶼比花瓶嶼和鳥嶼都大的多,突出海面有五百四十呎高,島面約有十英畝大,

有一百多個來自台灣雞籠的漢人住在石頭堆成的矮屋裡,

四周有花草樹木。他們耕種玉米……也種小米、南瓜、黃瓜和豆子,

加上醃鳥肉及貝殼類海產,就成為島上的食物。

……我在島上看到幾群山羊在山丘上跳著,但沒有看到其他動物。」

-摘自《福爾摩沙紀事:馬偕台灣回憶錄》

烏雲籠罩海雨欲來

濱排草(茅毛珍珠菜)

日本前胡 (防葵)

接近集合時間,回到碼頭享用船家準備的簡便午餐。

延伸閱讀