台中‧大里老街及南屯巡禮

2010.01.17

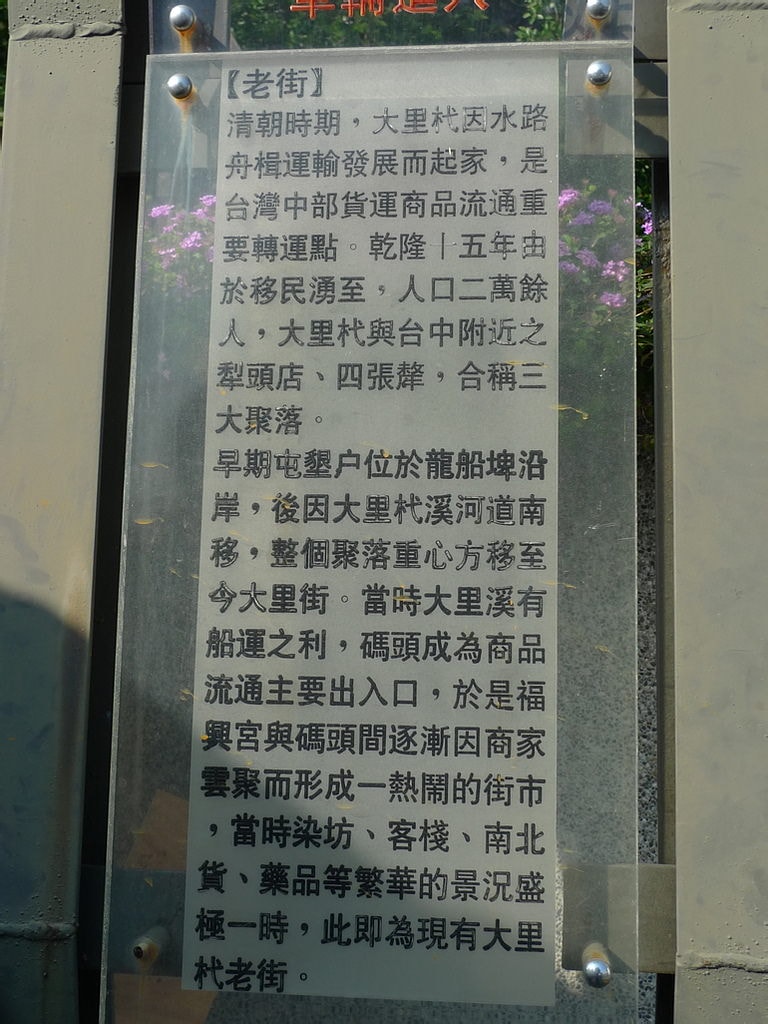

台中市大里區古名大里杙,『大里』是出自當地平埔族洪雅族之社名的譯音,『杙』指的是綁船的木樁。清朝時期,人云:「一府、二鹿、三艋舺、四竹塹、五諸羅、六大里杙」,由此可見當時的繁榮景況。大里杙早年就因水路舟楫南來北往的發展,當年的老街商店林立而繁榮,後來在日治時期因大里溪容易淤積,且當時市中心亦漸漸轉移至今臺中市區,使得大里杙老街逐漸沒落。

從詩歌中道出大里杙當年的繁榮風華,「慶源堂內繁華日,大里杙頭不見天,天地會中豪傑聚,福興廟慶慶豐年。」,詩詞中的慶源堂是老街現存的最完整民宅。創建慶源堂的主人為林秋金,當地人稱「秋櫃長」或「秋家長」,他年輕的時候是在霧峰林家擔任總管,累積資本後便自立門戶,在大里老街創設「慶源堂」商號。林秋金不僅家業經營有成,更熱心地方公益,曾在60大壽與70大壽時,分別興建「花甲橋」與「古稀橋」,其後代子孫也遵循祖先為善公益的美德,深受地方人士敬重。

大里杙老街除了曾是臺灣繁榮的第六大市街,相傳林爽文與天地會兄弟常於此聚會,民國40、50年代曾有「鹹菜王國」的名號,大里杙老街中的將軍二巷就是最著名的「鹹菜巷」。

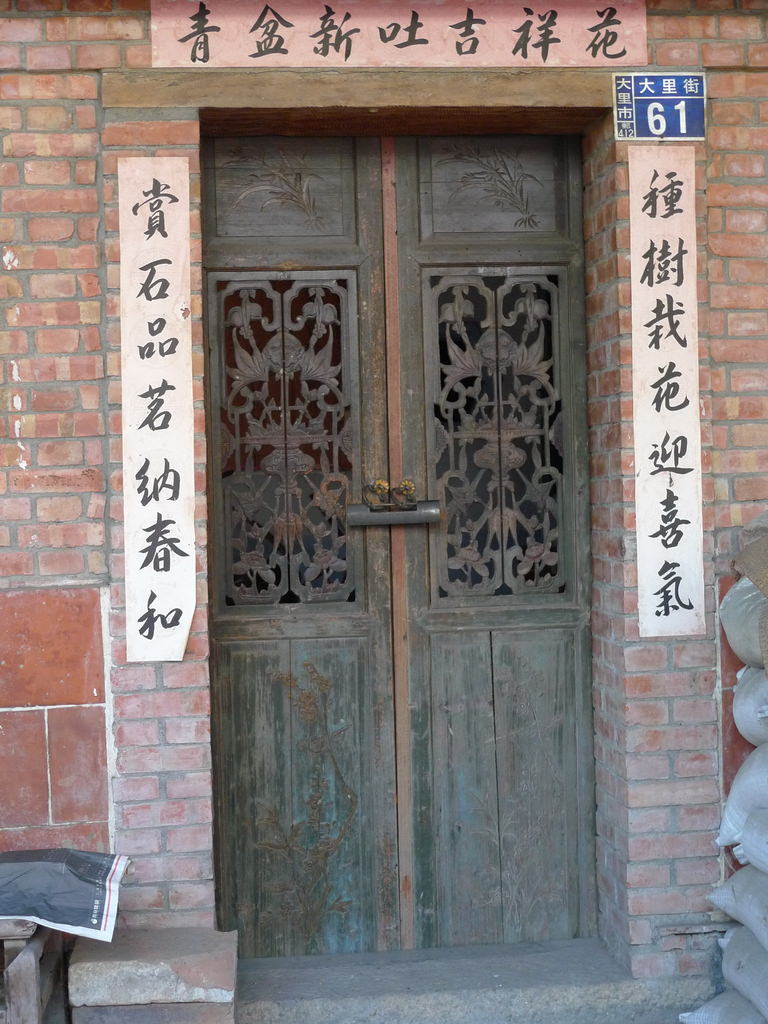

大里杙老街:採紅磚亭仔腳式早期街屋,其街屋有分成前段的軒亭與後段的商店及住家,彼此屋頂並不相屬。「捲簾式的屋頂」是最特別之處,為目前全台所僅見。

精緻雕琢的瓶飾門櫺,當時的風華呈現。

從殘破的街屋可一窺其建築主體

交通:大眾運輸─No. 6268臺中火車站→進士公園;台中火車站對面,搭乘台中客運100、103、107、131、132、136

自行開車─中投公路(台63線)→德芳路三段口右轉→第一個路口右轉→爽文路→大里路左轉→大里街口右轉→第二個路口左轉→大里街

南屯老街指「犁頭店街」,即今之南屯里,原屬巴布薩平埔族之大聚落。清康熙年間,浙江定海總兵張國與其僚屬在此地招佃墾荒,移民湧集,農具製造與販賣運應而起,打造犁頭農具的店舖聚集,形成農產品交易中心,稱之為「犁頭店街」。

老街上的廟宇有福德祠及三級古蹟萬和宮。

目前保存的南屯三角街街屋是建造於日治時期,當時南屯路一段二段尚未打通,此地形狀呈三角形,因此俗稱三角街,其特色在於巴洛克的牌樓立面。老街兩側保留許多古建築,也保存著豆腐店、打鐵店、種子店、米麩店、百貨店、中藥舖等老店鋪。老店包括已有百餘年歷史的紅磚店舖「永成雜貨店」,橫樑上掛著的匾額,及鑲著古早各式鐵製牌照,日據時代的門牌都陪著「永成」,還有「阿霞牛肉麵」、「金義興米廠」(兼賣各式穀物米麩)、「金琪食品店」、「永富豆腐食品工廠」、「田心打鐵店」、百年餅店「林金生香」等。(資料來自維基百科)

百年餅店「林金生香」:創立於清同治5年(1866年),創始人林旺生以製麵為主,在物資匱乏的時代,第二代林阿塗製作麵龜及糕餅,因用料實在而深受南屯居民的喜愛,成為節慶與日常食用的首選,南屯街坊鄰居便以麵龜阿塗稱之。歷經百年的洗練,承傳手工製法,邁入第五代的百年老店,成功結合台中南屯特產─麻芛,呈現出美味與健康,亦肩負地方特產傳承的使命,而永續經營發揚光大。(麻芛─黃麻的嫩葉,台中地區的傳統食材,富含葉紅素,夏日的消暑湯品。)

地址:台中市南屯區萬和路一段94號 網址:www.1866.com.tw

南屯老街指「犁頭店街」,即今之南屯里,原屬巴布薩平埔族之大聚落。清康熙年間,浙江定海總兵張國與其僚屬在此地招佃墾荒,移民湧集,農具製造與販賣運應而起,打造犁頭農具的店舖聚集,形成農產品交易中心,稱之為「犁頭店街」。

老街上的廟宇有福德祠及三級古蹟萬和宮。

南屯老街位置:臺中市南屯區南屯路二段

交通:仁友客運總站搭仁友客運30號、40號在南屯站下車,往前走。

開車走國道1號→下中港交流道→中港路→文心路右轉→萬和路即可到達。