2016年【台東蘭嶼】蘭嶼氣象站、青青草原、南岬角

2016.06.17

12:30墾丁後壁湖(金星伍號)—15:40蘭嶼開元港

—椰油村民宿(蘭嶼高中附近)—東81鄉道(蘭嶼中橫公路)

—蘭嶼氣象站—青青草原—老人岩&鯨魚岩

—南岬角(58M,三等三角點No.1108)—虎頭坡

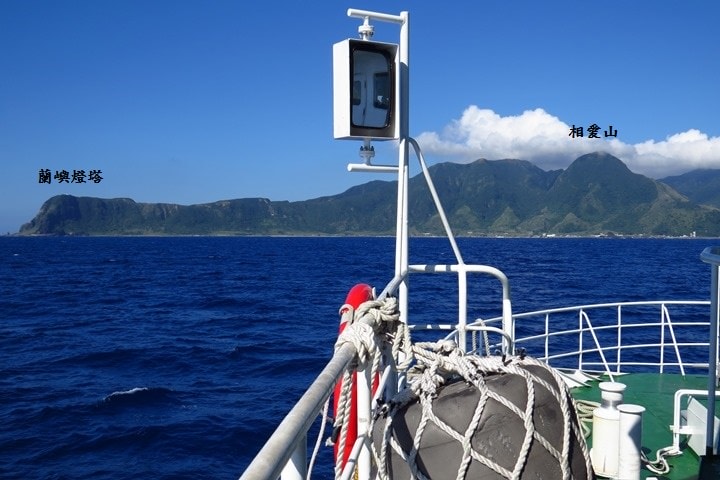

乘著金星伍號

海上遙望恆春半島

曾經走過的墾丁橫斷

另一種看見臺灣的視野

穿越黑潮暖流

航向蘭花之島

墾丁後壁湖

核三廠就在旁邊

大尖石山:

墾丁的大霸尖山,無基石, 319M。

大山母山:

海拔325M,

是墾丁半島的第一高山,

台灣最南端的一等三角點,

基石立在天文點孔中,一旁另有土地調查局圖根點,

墾丁地區絕佳的展望點。

海上遙望墾丁橫斷路

雪白如棉絮的立體雲,橫向寬廣的山體,海上看見墾丁半島。

大山母山&小尖石山

小尖石山對望大尖石山

海上望山,橫向的延展,立體的恆春半島,湛藍的恆春半島。

墾丁橫斷的三座山:大山母山、小尖石山、大尖石山。

蘭花之島浮上海平面

相愛山:

蘭嶼第二高峰相愛山,海拔511M。

蘭嶼西北角的紅頭岩以狀似人頭側面而得名,

早期蘭嶼被稱為「紅頭嶼」,

傳說當盛夏日落西沉時,

自臺東遠眺蘭嶼島可望見泛紅的霞邊映著紅頭岩,

彷彿是趴在海上的紅色頭顱,故稱為紅頭嶼。

達悟族人稱此岩為Ji-yakmeiso Rsorian,

形容其岩壁造型如流水般地橫流在高聳的岩壁上。

(台東縣觀光旅遊網)

舊燈塔

蘭嶼橫貫公路:

全長3.5公里,

東起野銀部落,西止紅頭村,

是前往蘭嶼氣象站的必經之路。

大森北山

大森北山

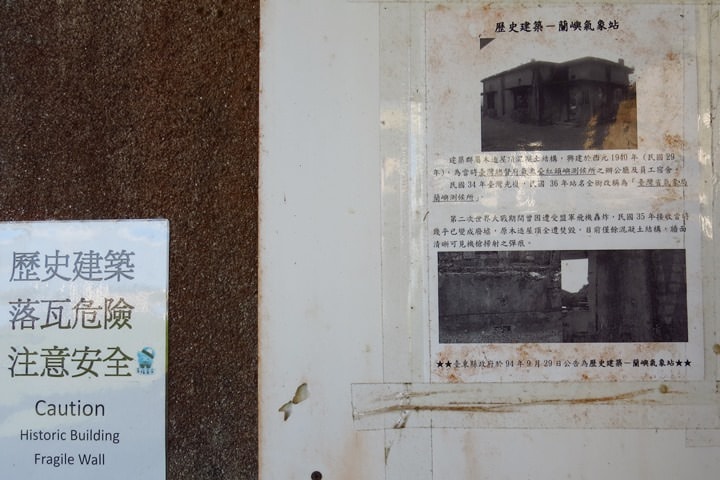

蘭嶼氣象站:

氣象局觀測點的最東南端,

可說是監測颱風資料之先鋒,

守護台灣本島,具有颱風預警防範的功能。

交通部中央氣象局蘭嶼氣象站是中華民國中央氣象局的氣象站之一,

前身是臺灣總督府氣象臺紅頭嶼測候所,

位於臺東縣蘭嶼鄉紅頭村2號。

目前氣象站仍保有日治時期的建築,

2005年9月29日臺東縣政府以

「蘭嶼氣象站(紅頭嶼測候所、蘭嶼測候所)」名稱

公告為臺東縣歷史建築。

紅頭嶼測候所的設立乃是為了加強對颱風的觀測,

其建築在昭和十三年(1938年)左右

以紅頭嶼觀測所廳舍新築工事名義開始動工;

昭和十四年(1939年)11月22日正式公告設立「紅頭嶼測候所」,

於隔年1月開始正式的氣象觀測。

二次大戰期間紅頭嶼測候所遭美軍飛機掃射,

戰後修復並先後更名為「蘭嶼測候所」、「蘭嶼氣象測站」;

民國七十八年(1989年)8月改稱「蘭嶼氣象站」,沿用至今日。

(維基百科)

蘭嶼氣象站海拔約324M,

目前氣象站仍保有日治時期的建築,

2005年9月29日臺東縣政府以

「蘭嶼氣象站(紅頭嶼測候所、蘭嶼測候所)」名稱

公告為臺東縣歷史建築。

蘭嶼氣象站的發呆亭展望視野佳

在蘭嶼隨處可見的發呆亭,

處在高溫多雨的地帶,待在室內很悶熱,

發呆亭通風,可躺下舒服的休息睡覺,

也可以坐著發呆讓清風拂面。

蘭嶼氣象站主建築是風力塔與辦公室合一的建築,

另有兩棟宿舍,除屋頂從木構瓦頂改成混擬土平頂外,

大致結構仍為日治時期所建,此外尚有一棟屋頂倒塌的建築。

蘭嶼氣象站位於制高點,地勢高聳又具有360度遼闊視野,

東邊可俯視東清灣和野銀舊部落,

西邊鳥瞰八代灣,

南望連綿的山巒和茂密的山林,

蘭嶼島上幾乎可盡收眼底。

通往氣象站的道路非常陡峭,

上山前首要確保機車的機能完好,還須有膽識及極佳的駕駛技術。

青青草原:

為蘭嶼南端最為寬闊的草原,是一處隆起的珊瑚礁台地,

早期原為居民傳統耕作地,後因人口外流不再耕作;

這裡的土壤富含鐵、鎂等礦物形成紅土,

從而生長出大片深綠淺綠相互交錯的大草原,

此等自然美景,漸漸成為遊客觀景和欣賞日落的好去處。

草原下有個鯨魚洞,

主畏是受到季風吹拂和黑潮侵蝕酷似鯨魚而得名。

「老人岩」上,

是稀有植物「蘭嶼羅漢松」的棲地;

因為生長在頂端而逃過觀光客的摧殘。

南岬角:

標高56公尺, 三等三角點、編號1108號。

八代灣

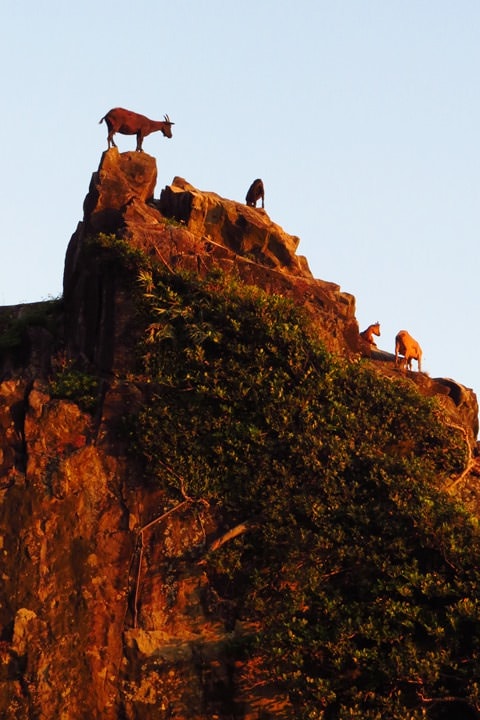

來到蘭嶼一定要拍到站在石頭或山崖的羊群

虎頭坡看夕陽

禱告山(屁股山)

月亮火星合相

飛魚是蘭嶼的特產

延伸閱讀:2016年【台東蘭嶼】環島一周(上)蘭嶼燈塔、鰭尾山、五孔洞、玉女岩、雙獅岩—軍艦岩、情人洞、東清灣

2016年【台東蘭嶼】環島一周&橫貫公路(下)鋼盔岩、龍頭岩、橫貫公路、野銀部落傳統屋、蘭恩文物館地下屋

引用資料: