Day2–6【威尼斯】學院美術館

2007.2.18(日)

Day2威尼斯

10:00 Zitelle 水上巴士 10:15 S.Zaccaria 畫臉 ── 10:34嘆息橋 ── Piazza San Marco 12:30鐘樓排隊 ── 13:00登樓觀景 ── 13:30 Piazza San Marco ── 14:51 Gallerie dell’Accademia16:40 ── 16:45學院木橋 ── 17:30搭乘Gondola 18:00 ── 18:13 Piazza San Marco ──19:00 Ristorante SEMPIONE 19:50 ── 20:50 水上巴士 21:10 OSTELLO VENEZIA

上午登塔覽勝,下午安排觀賞學院美術館的作品。

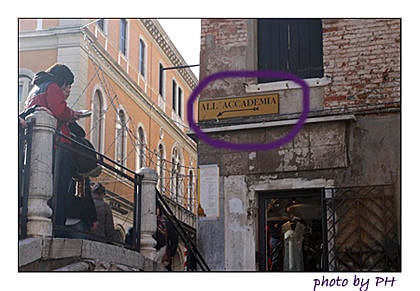

在威尼斯盡是小橋曲巷不好找路,必需抬頭仰望屋牆上的地標。

下午依循著『ALL’ACCADEMIA』黃牌地標的箭頭尋找學院美術館的方向,

轉了無數次的巷弄,也踏過一座座的小橋,

直到看見學院木橋,

感覺威尼斯畫派的殿堂已在不遠處了。

站在學院木橋上,看著貢多拉及ACTV的公共汽船絡繹不絕的往返於大運河,

只記得遠方的圓頂建築是安康聖母教堂。

學院木橋另一頭土黃色的建築是卡瓦利‧法蘭克提府邸,

這是奧地利的腓特烈大公所有,1836年在此過世,現在做為定期的藝術展覽館使用。

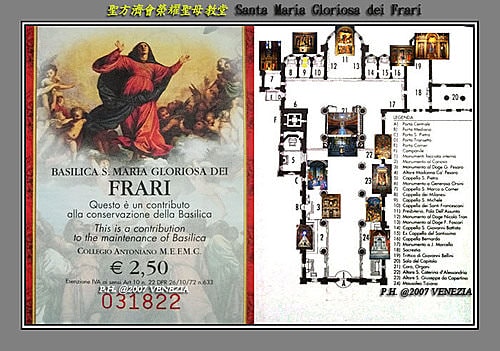

學院美術管的門票6.50歐元,門票的另一面有畫作。

學院美術館的鎮館之寶是年輕英俊的浪漫畫家Giorgione於1505年左右完成的『暴風雨』,它位於第5室專門收藏15世紀文藝復興早期作品的展區。此畫被喻為繪畫史上最富謎思的名畫,畫家並沒有為此畫命名,沒有人知道此畫的主題,後人便依畫中描繪暴風雨的意境命名為『La Tempesta』。

這幅『暴風雨』被後人公認為是Giorgione繪畫生涯的巔峰之作,畫中洋溢著優雅及濃濃的詩意。三角構圖中用一端著衣的男人,對應另一端裸體哺乳的女人,由中央一座危橋連結起來,加強了風景所表現的靜謐緊張氛圍。畫中的白色斷柱象徵破滅的希望,和隱含在內的憂鬱氣氛,觀者的目光受畫面的布局所引導,順著河流延伸視覺至三角構圖頂端的青空閃光,呈現險惡的、神秘的、靜寂的氛圍,伴隨四周青藍色的風景,他的畫作中的風景不僅僅是背景,而是要讓人真實的感受到大自然和人及建築物融合為一體,才是此畫的真正主題,此一創作手法在西方藝術可稱為最早的氣氛式風景畫。

1939年義大利的美術史學者用X光檢視此畫作時發現,左下部男子站立之處,有一位在河岸濯足的裸女,使此畫更聲名大噪,也增添更多的謎思。

我在幽微暗處的展覽室觀賞這謎樣般的作品,想看清楚在河岸濯足的裸女,努力逼近且前傾用心的注視,什麼也沒看到,愚蠢如我,沒有仔細的詳讀簡介資料,美術學者是用X光檢視到裸女,我用肉眼當然什麼也看不到。不過,越看此畫越耐人尋味,那神秘的氛圍很吸引人,彷彿有一股不知名的力量推著我跳入畫中。

學院美術館是自然採光,要有觀賞的好品質儘量在天晴的上午入館,當天下午天氣佳就讓我看的頗為吃力,下回上午再相見,希望有個較佳的光彩。

吉奧喬尼(Giorgione 1477-1510年),是Giovanni Bellini的學生,其畫作題材上帶有神秘性和啟示性,他的風景畫充滿詩意,和諧中帶有田園牧歌的情調。其相貌英俊,具有音樂天賦及愛好文學,是個浪漫派人物。1510年因鼠疫而英年早逝,他的一些未完成的作品,皆由師弟提香和謝巴斯提亞諾繼續完成。期盼未來造訪德勒斯登的油畫畫廊,欣賞吉奧喬尼另一幅傑出畫作-入睡的維納斯。

『小樹與聖母』是Giovanni Bellini於1487年完成的作品,此畫位於第5室專門收藏15世紀文藝復興早期作品的展區。圖中的聖母沉著安詳,慈愛的眼神望向天真的聖子,聖子左腳跟踩在右腳上,細膩的動作,把我的目光定焦於此,好可愛的聖子,愈顯露聖母憐愛的神韻。貝里尼的肖像畫中常用佔四分之三的人物比例,另外四分之一留給風景作背景,顯示貝里尼對光影及透視的重視。

喬凡尼‧貝里尼(Giovanni Bellini 1430-1516年),是威尼斯畫派的創始人,初期的繪畫風格受其妹婿曼帖那的影響。貝里尼家族的父親Jacopo及兩個兒子Gentile及Giovanni在文藝復興早期繪畫都佔有重要的地位。

Giovanni Bellini的畫作能將固體和空間之間的區別加以模糊,空氣成為媒介,光和陰影的交替取代了輪廓的線條。在他的作品中的人物、空間、光、架構還有風景,都能與複雜、和諧、安詳又莊嚴的宗教特質做完美的融合、達到平衡。Giovanni Bellini晚期作品帶有朦朧美。他的風景畫所描繪的光影是高超精湛,還可分辨出是哪個季節,甚至是哪個時辰。他把威尼斯的繪畫由鄉村落後的風格帶到文藝復興的前線,成為西方藝術的主流,也深深的影響了他的學生吉奧喬尼和提香,這兩位高徒甚至是青出於藍。

『利維家的盛宴』是Paolo Veronese 1573年的作品,此畫作放於第10室專門收藏文藝復興巔峰時期作品的展區,佔據整面牆的偉大作品。畫中的人物表現出全新而鮮明的人性特徵,每個人都有其獨特的表情,也注重整體氣氛的營造,以牆框景,人物安排也採用透視法,與中世紀的畫作把人物排列成比直的一行有所不同。這幅畫的主題原本是受託於教堂繪製『最後的晚餐』莊嚴畫作,Veronese維諾內些卻將其繪成歡宴圖,畫中安排飲酒作樂的凡夫俗子,引起教會的責難,所幸改以『利維家的盛宴』的題名取代『最後的晚餐』而逃過劫難。

維諾內些(Paolo Veronese 1528-1588年),是威尼斯畫派大師提香的弟子,與老師Tiziano提香及師兄Tintoretto丁托列托被稱為十六世紀威尼斯畫派三傑。提香過世後,維諾內些便在丁托列托的畫室習藝。他慣用銀灰色調,其作品少了狂放的激情,卻多了奢華與享樂。其流暢清新的風格,表現在喜慶的享樂場面。當時宗教理念壓抑人們心靈下恣意的暗流,世俗的歡樂只能以宗教或神話的暗諭所取代。因為佔了一個壁面的『利維家的盛宴』,畫中有狗、侏儒、熱鬧的飲酒場面和周圍莊嚴靜謐的宗教畫形成強烈的對比,令人印象深刻。畫作中央左邊大柱前,穿著綠衣的男子就是維諾內些,因為此畫也讓我又多認識了一位傑出的威尼斯畫派畫家。

『聖母進殿圖』是Tiziano Vecellio 1538年的作品,此畫位於第22室。此畫原為無名畫家所繪製,因該名畫家突然過世,改委託提香繪製,提香依原來古樸構圖繪製,年幼的瑪利亞拾級進神殿,金色之光環繞幼小的身體,吸引眾人騷動的目光,神情表現的手法生動。瑪利亞的淡藍色長袍在土黃色階梯及壁面的烘托下更顯突出神聖。

提香(Tiziano Vecellio 1485-1576年),是Giovanni Bellini的學生,長壽的提香是可以見到自己成為義大利文藝復興盛期的畫家,他繼承並發揚威尼斯畫派的繪畫藝術,把油畫的色彩、造形和筆觸的運用到達新的境界。

他創造出如詩般的畫作,表現出對世界的覺醒的、開放的觀察。有「提香紅」一詞來形容提香所運用獨特的紅色顏彩。提香將抒情色調與自然色調運用在人體肖像畫上,又開創了他獨特的風格,他的肖像畫能揭示人物的內心世界。中年畫風細膩,穩健有力,色彩明亮。晚年畫風筆勢豪放,色調單純而富變化。學院美術館藏的『聖殤Pieta』畫作便是提香晚年的作品,但因突然瘁死,部份由其弟子完成。

『門廊的遠眺』是Antonio Canaletto 1765年的作品,此畫放於第17室是專門收藏17、18世紀巴洛克式、風俗與風景畫的展區。Canaletto卡那雷托提出此畫,極盡的發揮創造性,因他是地誌畫家,地位遠不及差勁的肖像畫家,終於在六十六歲高齡被選為威尼斯學院的會員。畫中建築是根據哥德式官邸「黃金屋Ca’d’Oro」畫成的,大部份的建築細節都被古典化。將通道的景致、廊柱天花板的大氣窗打開並且做出隧道形屋頂,所創造的空間感是延伸沒有界限的。這種表明空間物體的方法,能讓所有自然平行的線條,用以指向同一個地方,稱為透視法。

攝影也有透視法,儘管老師不時的提醒,我總不能意會,直到看了『門廊的遠眺』才獲得啟發、融會貫通,看畫常能引發幻想的靈感,我總是喜歡獨自靜靜的欣賞繪畫,讓自己沉醉在畫中的世界,雖然不懂繪畫,若常常逛畫展必有意想不到的如獲至寶,透過此畫作更加印證這個道理,也因為透視法而認識了卡那雷托。

卡那雷托(Antonio Canaletto 1697-1768年)出生於威尼斯,是洛可可時期的畫家。一生專注於創作風景畫,將風俗畫提升為藝術層次。

他將眼前的景致以簡單的畫面表現出來,並將細節加以強調,好像使用攝影技巧般如真的呈現,其畫作都運用直線的透視畫法,寫真中帶有詩意的幻影,也呈現美學上的順序。他的風景畫強調畫面的外觀時,是空氣和環境對感覺上延伸的一種影響,是洛可可風格的表現。看到他的威尼斯風景畫作品,想起在威尼斯的早晨,迷夢般的詩意,令我在全景的油彩畫布及寫真的景致中交織幻覺。

卡那雷托在英國是靠著對自然寫真的描繪成名,但在威尼斯,卻是在走到生命盡頭之前,才以創造性成為故鄉稱頌的偉大風景畫家。

◎ 對畫家及繪畫作品的內容我懂的不多,僅能搜集多方的資料來充實自己對繪畫知識的不足,藉由搜集的過程來加深印象,慢慢累積心得,以後進畫廊才不會霧裡看花。

學院美術館: http://www.gallerieaccademia.org/

http://web.tiscali.it/wwwart/accademia/

參考資料:視覺藝術學習網、大地旅行家-義大利北部、DK–威尼斯與維內多區