Day3-2:【熊本中央】熊本城

2015.04.28(二)

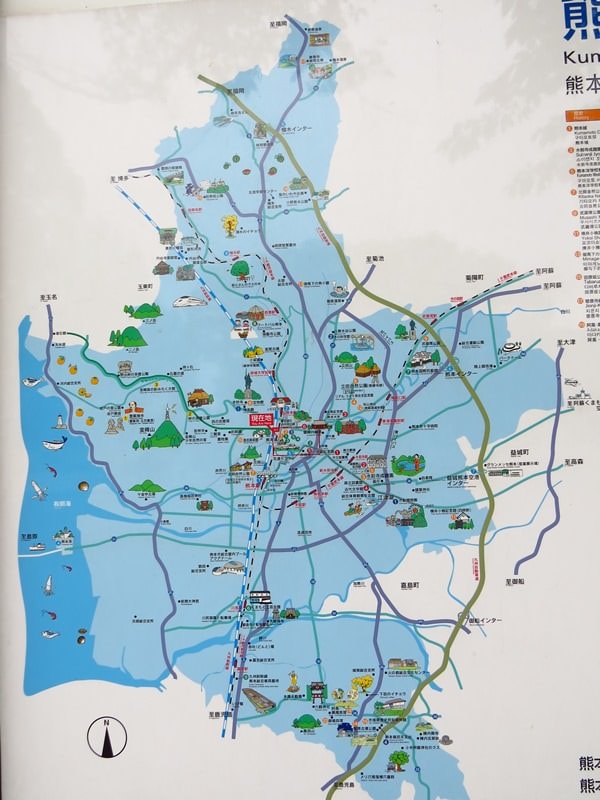

ホテル日航熊本08:00 → 08:20水前寺成趣園09:30 → 09:40熊本城(日本三大名城)11:30 → 12:07熊本港觀光渡輪(午餐便當)13:00 → 13:30島原外港13:40 → 13:50島原土石流被災家屋保存公園14:10 →15:35長崎→復古叮噹電車→平和公園17:10 →稻佐山展望台夜景(2012年新世界三大夜景)18:40 →18:45長崎稲佐山観光ホテル

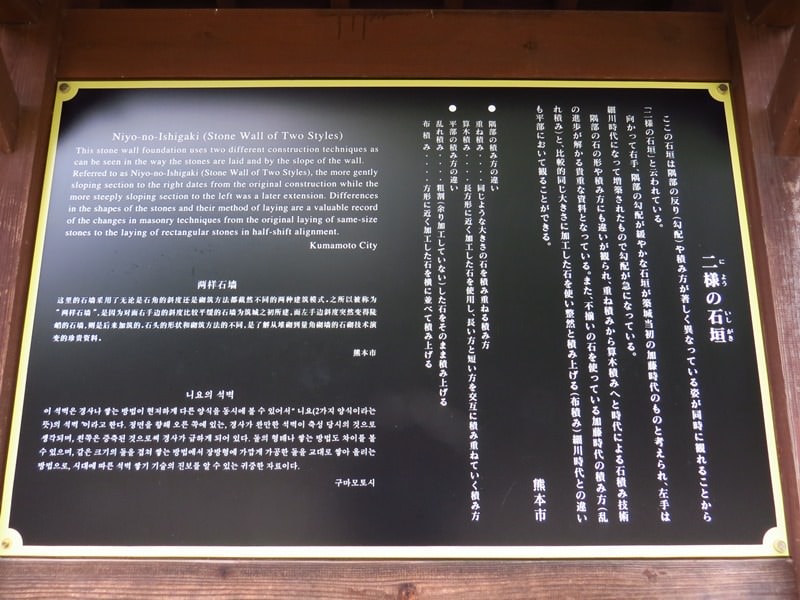

【兩樣石牆】修築熊本城的慶長時代是日本全盛時期,技術上也有革新的進步。右側石牆是熊本城年代最久的,坡度較緩。與左側的石牆相比,坡度明顯上升,可看出是後來加蓋的。石牆的年代差別也可以從大小天守閣的石牆上發現。

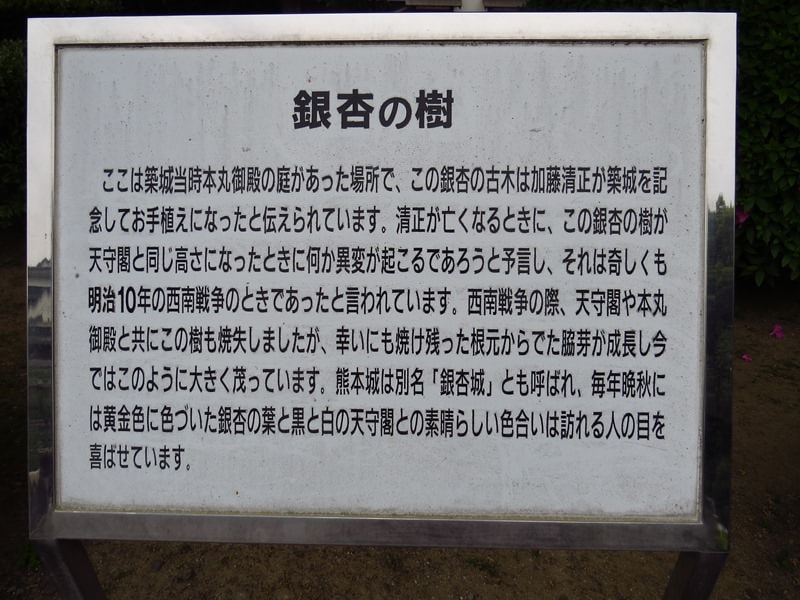

熊本城另一名稱為銀杏城,由於當時加藤清正建造此城時,已經考慮到萬一發生圍城戰時,城內需要有食物供應,因此便廣植銀杏,甚至連城內地席的材質,都是利用芋莖曬乾做成的,可以作為圍城戰時的戰備存糧。

有一傳說加藤清正築城時,親手種下一棵銀杏樹,並預言銀杏樹長到和天守閣一樣高的時候,熊本城就會遭逢異變。

1877年「西南戰爭」發生時,正是銀杏樹長到和天守閣等同高度之時,銀杏也跟著戰爭一同燃燒死亡。現在這棵樹齡140年的銀杏樹,是從當時的樹所存留下來的芽根而長出來的,每到秋冬之際,就會在城裡留下一樹鵝黃色。

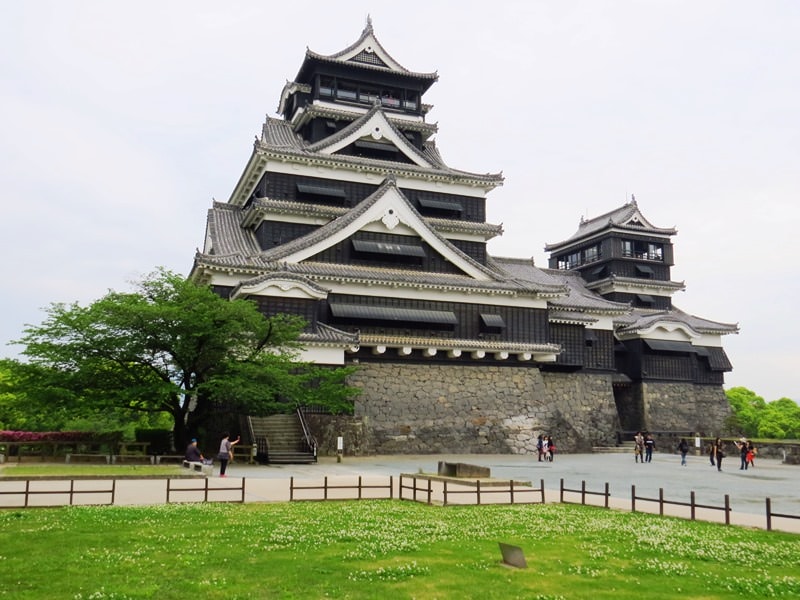

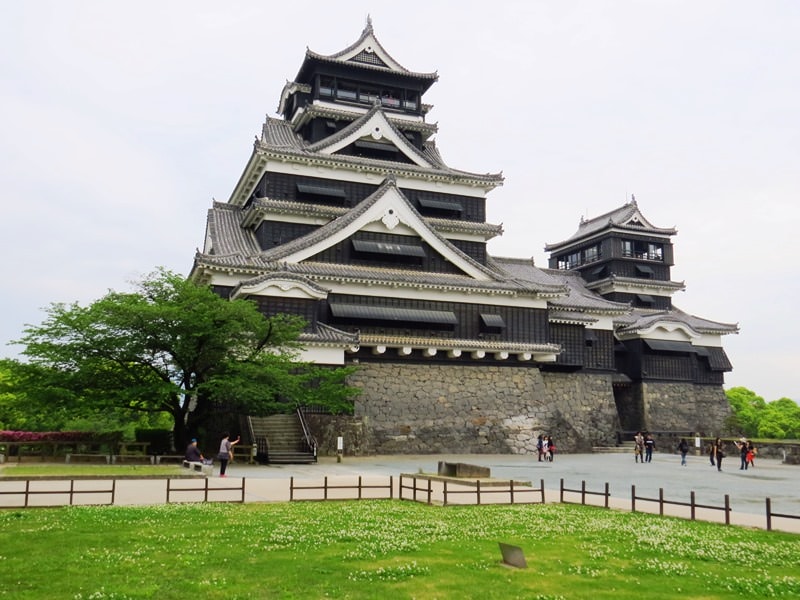

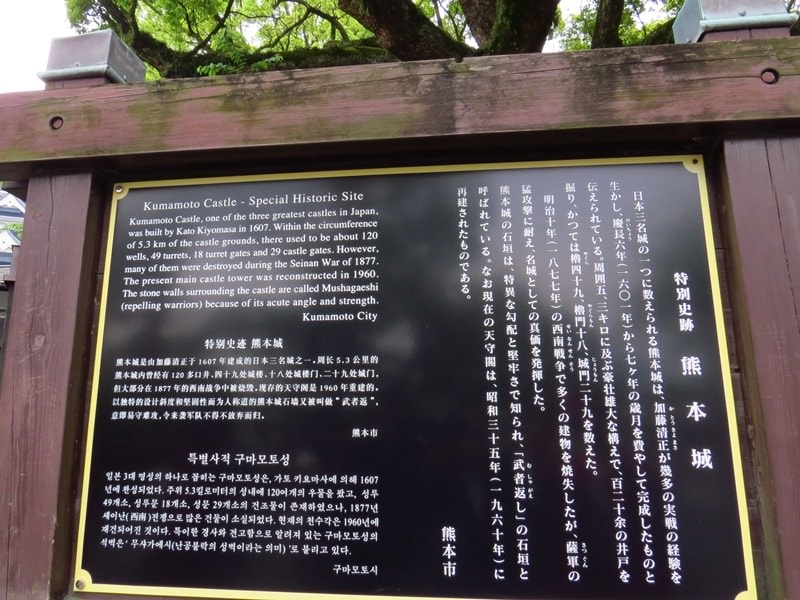

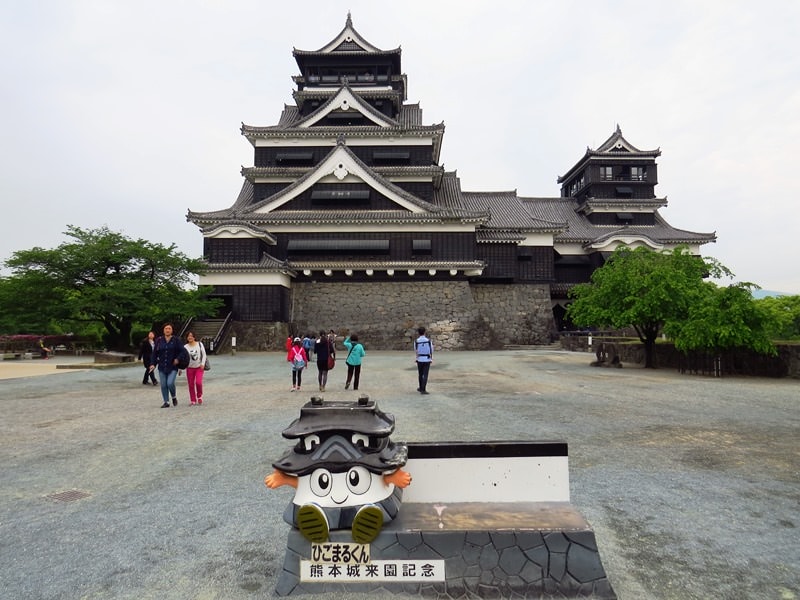

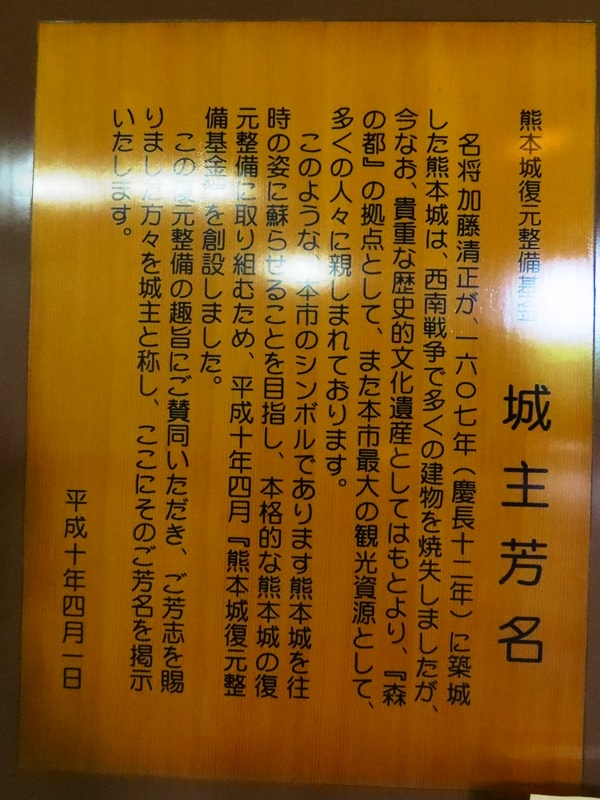

熊本城(くまもとじょう)是豐臣秀吉旗下大將加藤清正受封為熊本城主後於1601年開始動工,1607年完工的城堡。熊本城與名古屋城、姬路城同稱為日本三大名城,因城內種植許多的銀杏,所有又稱為銀杏城。熊本城剛完成時周圍9公里,佔地大約98萬平方公尺,擁有3座天守閣、49座櫓、18座櫓門、29道城門,規模相當壯觀。春天時登高天守閣櫻花盛開的美景可一覽無遺。

熊本城(くまもとじょう)位於九州熊本縣熊本市中央區的茶臼山頂的日式城堡,別稱銀杏城,佔地廣大且防守極為嚴密。慶長12(1607)年,加藤清正於被稱為茶臼山的台地投注當時的最尖端技術以及勞力,完成建築名城熊本城。此後,熊本城於400年中,多次成為日本歷史的重要舞台。

熊本城是一座平山城,城池全長5.3公里。西南的古隈本城及東北的千葉城被包括在內,稱為出丸。

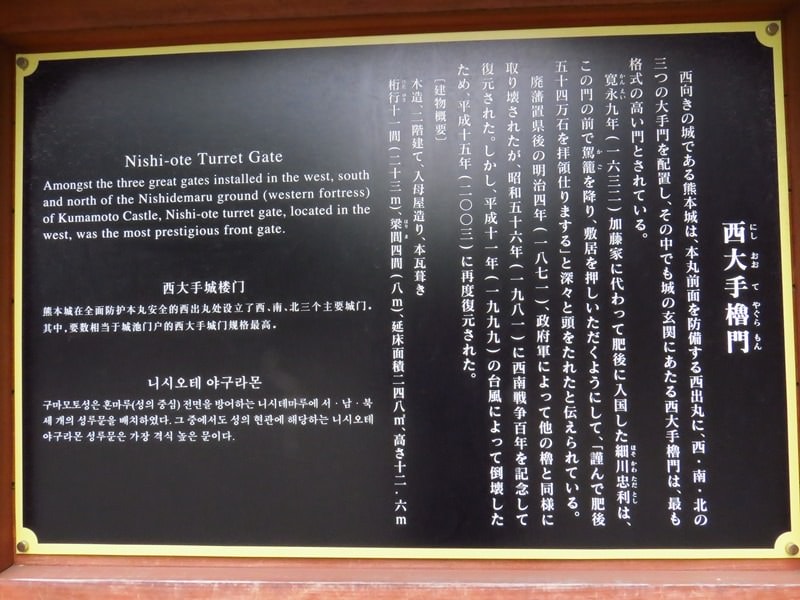

【西大手櫓門】熊本城在全面防護本丸安全的西出丸處設立了西、南、北三個主要城門,其中要屬相當於城池門戶的西大手城門規格最高。

現存遺跡:現存櫓、門、塀、石垣、堀。

國家重要文化財:現存十三棟建築–宇土櫓、監物櫓(長岡圖書預櫓)、平櫓、五間櫓、北十八間櫓、東十八間櫓、源之進櫓、四間櫓、十四間櫓、七間櫓、田子櫓共十一座櫓,及長塀(全長約242m)和不開門。

國家特別史跡:熊本城跡

重建部分:外觀復原:大小天守、平櫓、馬具櫓。

木造復元:西大手門、數奇屋丸二階廣間、南大手門、西出丸戌亥櫓、未申櫓、元太鼓櫓、飯田丸五階櫓、本丸御殿大廣間。

熊本城是由加藤清正於1607年建城的日本三名城之一,周長5.3公里的熊本城內曾有120多口井,49處城樓,18處城門樓,29處城門,但大部分在1877年的西南戰爭中被燒毀。現存的天守閣是1960年重建的,以獨特的設計斜度和堅固性而為人稱道的熊本城石牆被稱為「武者返」,意即易守難攻,令來襲的軍隊不得不放棄而歸。

【闇之通路】本丸御殿的地下有名為闇之通路,以石垣建成的地下通路。地下通路更是日本全國御殿中破格的設計,通往御殿的正式入口也設置地下內,這也是其中一個了解熊本城防衛的精彩之處。

相傳築城當時在本丸的庭院,這棵銀杏古木是加藤清正為紀念築城時,而手植的銀杏樹。並預言銀杏樹長到和天守閣一樣高的時候,熊本城就會遭逢異變。

西南戰爭之際,天守閣及本丸御殿也和銀杏樹一同燒毀了,幸好當時被燒毀的樹存留下來的芽根成長到今天所看到的巨大又茂盛的古木。熊本城的別稱為銀杏城,每年的晚秋時節,金黃色的銀杏葉與黑白交錯的天守閣交織成精彩絕美的景色,吸引到訪的遊客喜悅的目光。

熊本城天守閣為一座重建於 1960 年的混凝土重建建築物,但原城堡的數棟附屬木造建築物則維持原樣,建築群中有十三種結構已被指定為重要文化財。

【天守閣】其格局是連結式望樓型,大天守是3重6層及一層地庫,稱為「第一天守」。小天守是3重4層及一層地庫,稱為「第二天守」或「御上」,是城主夫人的居所。另外,城東北的清正建立的豐國廟跡(立田山中腹)和城西南妙解寺跡(花岡山麓)的細川家靈廟,這兩者與天守在一條直線上。

2016年熊本城因熊本地震而毀損,2021年後修復的天守閣則是融合了預防地震的最新技術與傳統技法,並設置了防震的制震阻尼器。

白灰泥牆和黑色壁板的搭配強勁有力的黑色天守閣

【天守閣】其特徵,為最上層的凸窗上帶有「唐破風」的曲線裝飾,以及下層帶有「千鳥破風」的翹曲美麗裝飾的建築風格。

房間名稱以「御鐵砲御間」、「御具足之御間」、「御矢之御間」等戰鬥道具命名,江戶時代更收納了武器等。小天守的石垣上更有稱為武者返的鐵串,為防止敵人侵入等,在細節位有設置作戰用的陷阱。尋找這些細節位,也是享受熊本城的一種方式。

自從在義大利旅行上遍每個景點的高塔,由高處俯瞰城鎮街景、鄉野丘陵,遠眺廣闊的視野另有一番的立體心境。來到熊本天守閣,當然不願錯過對這個陌生城市的認識,短暫的停留無法在市區閒逛,俯瞰是另一種初見方式。

相傳築城當時在本丸的庭院,這棵銀杏古木是加藤清正為紀念築城時,而手植的銀杏樹。並預言銀杏樹長到和天守閣一樣高的時候,熊本城就會遭逢異變。

西南戰爭之際,天守閣及本丸御殿也和銀杏樹一同燒毀了,幸好當時被燒毀的樹存留下來的芽根成長到今天所看到的巨大又茂盛的古木。熊本城的別稱為銀杏城,每年的晚秋時節,金黃色的銀杏葉與黑白交錯的天守閣交織成精彩絕美的景色,吸引到訪的遊客喜悅的目光。

晚春新綠生生不息

晚春新綠生生不息 在雄偉壯觀的城堡下人是如此渺小,靜謐沉寂之感油然而生。

白灰泥牆和黑色壁板的搭配強勁有力,熊本城(Kumamoto Castle)上,這座城堡在日本以其特殊顏色——黑色而聞名。

櫓:城上供防禦而無頂蓋的瞭望樓。《玉篇.木部》:「櫓,城上守禦望樓。」

【宇土櫓】設置於本丸西北方的宇土櫓,是唯一保留著築城當時姿態的多重櫓。3重5層地下1層的設計與匹敵天守的規模與構造,故同時被稱為「第三天守」。直到明治初期還存在著4棟五階櫓,現在卻只剩下宇土櫓。宇土櫓的名稱,傳聞是由於曾是宇土城主的小西行長(1555年-1600年)的舊家臣置身於此櫓附近而命名,但是否史實則不能確定。

兩樣石牆

【兩樣石牆】修築熊本城的慶長時代是日本全盛時期,技術上也有革新的進步。右側石牆是熊本城年代最久的,坡度較緩。與左側的石牆相比,坡度明顯上升,可看出是後來加蓋的。石牆的年代差別也可以從大小天守閣的石牆上發現。

兩樣石牆與宇土櫓

兩樣石牆與宇土櫓

【宇土櫓】這是創建以來唯一保留至今的多層展望樓,地上五層地下一層,在其他的城郭中,他可媲美天守閣。當年的熊本城到處林立像這樣五層和三層的展望樓,是一座難以攻破的巨大要塞。

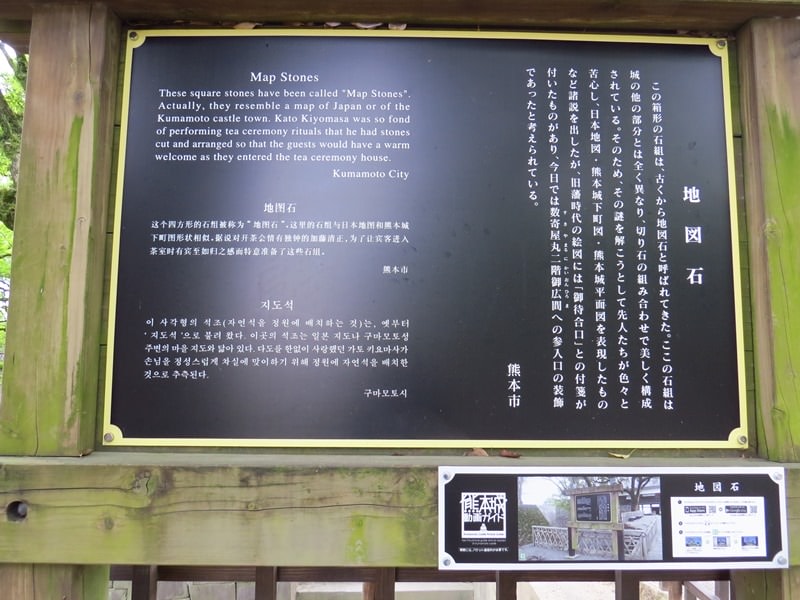

【地圖石】其為數寄屋丸的一塊以鋪地石在地下或側面,製造了可階的半地下空間。在熊本城的點景石設計中也為特殊,以「鋪地石堆積」的方法進行了建築。將平滑的石不留一點空隙堆積,使地面看起來像地圖,而被稱為地圖石。

在1769年畫的繪畫,則記載為「御待合入口」。

「御待合」是指在茶會時客人等待的地方,地圖石是為了向參加茶會的來賓提供視覺上的娛樂而製成的裝飾。

【闇之通路】本丸御殿是橫跨兩大石牆建設的,因此設置了構造特殊的地下通道。被稱為「黑暗通道」是進入御殿的正式入口,據說擁有地下通道的城樓建築,在日本全國非常稀有少見。

加拿大柳穿魚Nuttallanthus Canadensis 車前科

加拿大柳穿魚Nuttallanthus Canadensis 車前科

交通方式:從JR熊本駅搭電車15分,步行3分可達城堡入口。

參考資料:

熊本城 https://castle.kumamoto-guide.jp/tw/

熊本觀光指南 https://kumamoto-guide.jp/tw/spots/detail/75

日本見聞錄 http://www.zipangguide.net/travel/sight/kumamoto/suizenji_park.html